Auf der indonesischen Ferieninsel Bali herrscht seit Ende November 2017 höchste Alarmstufe. Der Vulkan Gunung Agung stößt Wolken aus Asche und Schwefeldampf in die Atmosphäre, die Vorboten eines gewaltigen Ausbruchs sein könnten. ForscherInnen des Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Karl-Franzens-Universität Graz stellen nun erstmals eine Methode vor, mit der sich die dreidimensionale Ausformung vulkanischer Wolken präzise erfassen lässt. Assoz. Prof. Dr. Andrea Steiner und Univ.-Prof. Dr. Gottfried Kirchengast haben in einem internationalen Team gezeigt, dass Temperaturprofile der Atmosphäre, die mit Hilfe der satellitengestützten Radio-Okkultation gewonnen werden, einen „Fingerabdruck“ vulkanischer Wolken liefern. Ihre Forschungsergebnisse, die kürzlich im Fachjournal „Advances in Space Research“ erschienen sind, liefern auch wichtige Grundlagen zur Verbesserung von Klimasimulationen nach Vulkanausbrüchen.

Auf gewöhnlichen Satellitenbildern lässt sich die zweidimensionale Ausdehnung von Wolken erkennen, aber nicht, wie sie sich in Bezug auf ihre Höhe ausformen. Diese Information ist allerdings, insbesondere bei vulkanischen Wolken, von großer Bedeutung, sowohl für den Flugverkehr als auch für die Klimaforschung. Die Grazer ForscherInnen konnten mit KollegInnen aus Italien, Belgien und den USA diese Lücke jetzt schließen. „Wir haben zum ersten Mal gezeigt, dass sich aus Radio-Okkultations-Daten, die Temperaturanomalien in der Atmosphäre sichtbar machen, die Höhe und die thermische Wirkung der vulkanischen Wolken ermitteln lassen“, fasst Andrea Steiner zusammen.

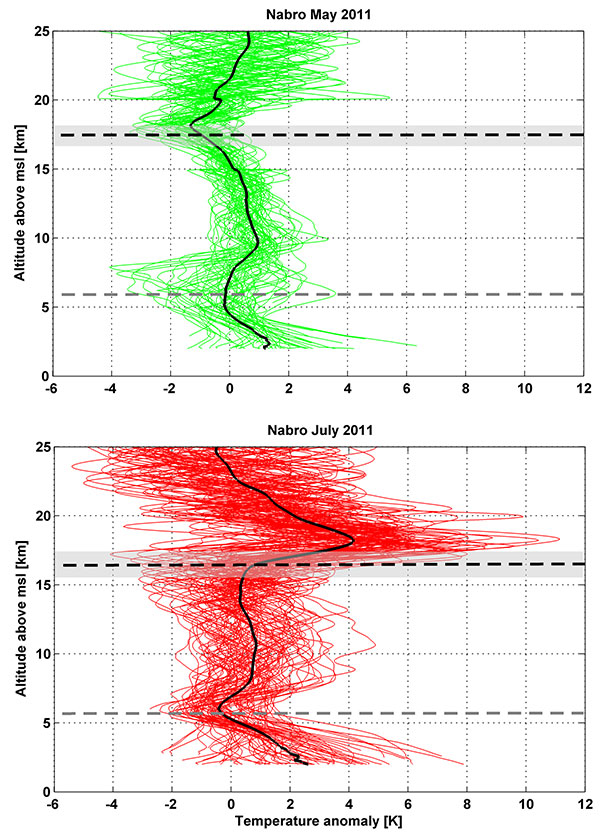

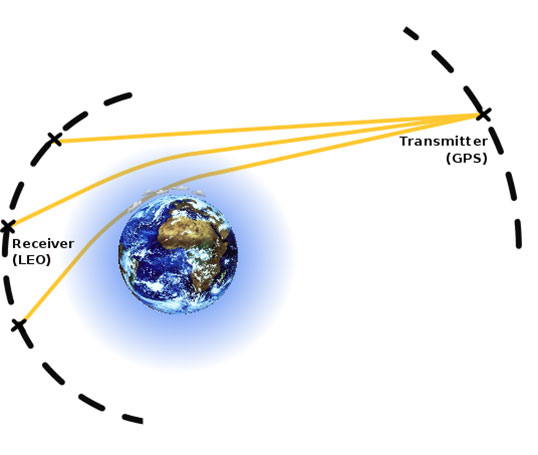

Vulkanische Wolken bestehen aus Ruß- und Asche-Schwebeteilchen oder aus Wassertröpfchen, die Schwefelsäure enthalten. Sie können bis zur oberen Grenze der Wetterschicht in rund 15 Kilometer Höhe und auch darüber hinaus reichen. „Dort, wo sie auftreten, führen sie zu einer Erwärmung der Atmosphäre, weil die Schwebeteilchen die Sonnenstrahlen stärker absorbieren. In Bodennähe überwiegt jedoch die abkühlende Wirkung der Vulkanaerosole, und die globale Lufttemperatur sinkt“, weiß Andrea Steiner. Diese Temperaturanomalien machen Daten der Radio-Okkultation sichtbar. Die Messmethode basiert auf Signalen von GPS-Satelliten, die sich zu mehreren Empfänger-Satelliten hin ausbreiten. Auf ihrem Weg durch die Atmosphäre werden die Signale durch Änderungen der Luftdichte gebrochen. Aus der Stärke der Ablenkung lassen sich Informationen über Druck, Temperatur und Luftfeuchte ableiten.

Von der Möglichkeit, vulkanische Wolken dreidimensional zu erfassen, profitiert nicht nur die Luftfahrt. Sie hilft auch, das Monitoring von Klimaänderungen und Klimasimulationen zu verbessern: „Wenn wir die Temperaturwirkung vulkanischer Wolken in der Atmosphäre besser verstehen und ihre zeitliche Entwicklung und Ausformung genauer beobachten, können wir auch natürliche Klimaschwankungen gemeinsam mit menschgemachten Klimatrends zuverlässiger beschreiben“, unterstreicht Gottfried Kirchengast die globale Bedeutung der neuen Erkenntnisse. Diese fanden kürzlich international besondere Beachtung und Auszeichnung: Das internationale Online-Fachmagazin „Advances in Engineering“ hat den Artikel wegen seines Pioniercharakters als Highlight aufgenommen.

Die Arbeit ist in den Forschungsschwerpunkt Umwelt und Globaler Wandel der Universität Graz eingebettet und trägt zum Forschungsfokus „Globales Klimamonitoring, Klimadiagnose und Klimaprozesse“ des Wegener Center bei. Dieser wird durch Mittel der Forschungsförderungsgesellschaft FFG (Weltraumforschungsprogramm ASAP), des Wissenschaftsfonds FWF und durch europäische Mittel der Weltraumorganisationen ESA und EUMETSAT sowie der EU unterstützt.

Publikation:

Riccardo Biondi, Andrea Steiner, Gottfried Kirchengast, Hugues Brenot, Therese Rieckh:

Supporting the detection and monitoring of volcanic clouds: A promising new application of Global Navigation Satellite System radio occultation,

Advances in Space Research, 60, 2707-2722, 2017

http://doi.org/10.1016/j.asr.2017.06.039

Donnerstag, 14.12.2017

Dicke Luft

Vulkanische Wolken bestehen aus Ruß- und Asche-Schwebeteilchen oder aus Wassertröpfchen, die Schwefelsäure enthalten. Sie können bis zur oberen Grenze der Wetterschicht in rund 15 Kilometer Höhe und auch darüber hinaus reichen. Foto: pixabay

Der tropische Vulkan Nabro in Eritrea, Afrika, hatte im Juni 2011 einen starken Ausbruch: Der Vergleich der gemittelten Temperaturanomalien im Monat davor (Mai, oben, grün) und im Monat danach (Juli, unten, rot) zeigt klar die Erwärmung durch die Vulkanwolke zwischen 17 und 20 Kilometer Höhe in der Region um den Vulkan im Juli 2011. Bildquelle: Biondi et al. 2017